Médecins:

- Prof. Dr Axel Urhausen

- Dr. Christian Nührenbörger

Kinésithérapeutes:

- Jérôme Pauls

- Gilles Hendel

- Laurent Radrizzi

Médecins:

Kinésithérapeutes:

L’hystéroscopie est un examen qui permet d’inspecter la cavité utérine visuellement. Cet examen est utilisé dans le diagnostic et le traitement de multiples pathologies ou symptomatologies de l’appareil gynécologique : les saignements utérins anormaux, les fausses-couches à répétition, l’infertilité ou les difficultés de procréation, dans le diagnostic des malformations congénitales gynécologiques et des cancers.

Traditionnellement, l’hystéroscopie interventionnelle se faisait au bloc opératoire, tandis que depuis 15 ans l’hystéroscopie diagnostique avait sa place en ambulatoire.

Avec l’ouverture de la nouvelle Maternité, le CHL s’est doté de moyens techniques innovants : ainsi l’hystéroscopie ambulatoire permet désormais des prises en charge thérapeutiques jusqu’alors réalisées en salle opératoire. Cela permet au médecin de traiter immédiatement la pathologie rencontrée lors d’un examen diagnostic, sans anesthésie générale, comme par exemple des petites structures (polypes et petits myomes).

Le développement de ce type de prise en charge en ambulatoire, offre une plus grande souplesse pour les patients qui évitent ainsi de multiples examens pré-opératoires et bénéficient de suites interventionnelles moins longues avec un retour très rapide à une activité normale. En profitant des innovations technologiques, les indications de plus en plus larges pour la réalisation d’actes en ambulatoire permettent de réduire considérablement les coûts de prise en charge en limitant les frais d’intervention et d’hospitalisation.

L’unité d’hystéroscopie interventionnelle ambulatoire est située à la consultation gynécologique du Centre Mère-Enfant du CHL. Depuis décembre 2015 cette activité est réalisée sur rendez-vous, avec un nombre croissant de femmes qui en bénéficient.

L’hémostase est un pan de l’hématologie bénigne qui étudie le système de coagulation. Les pathologies de l’hémostase peuvent consister soit en des diathèses hémorragiques, soit en des thrombophilies.

La douleur chronique est devenue un enjeu de santé publique car elle peut conduire à un handicap qui, à terme, peut exclure l’individu de la société. Sa prise en charge est désormais un véritable enjeu de société.

De nombreuses études menées les 10 dernières années à travers les pays européens montrent la prévalence de la douleur chronique: elle touche tous les âges de la vie, de 6 % chez l'enfant de 13 ans, jusqu’à plus de 30 % des patients âgeés.

La douleur chronique peut être une maladie à part entière et autonome comme la fibromyalgie, ou l’accompagnant d’une pathologie évolutive comme les maladies neuro-dégénératives et les cancers.

Les mécanismes de la douleur sont aujourd’hui mieux connus, mais restent encore un grand domaine de recherche tant au niveau physiopathologique qu’au niveau thérapeutique afin de mieux pouvoir les comprendre.

Cependant tous les patients souffrant de douleurs chroniques présentent le même tableau associant des douleurs physiques, un retentissement psychologique (anxiété, dépression, troubles du sommeil) un retentissement physique global (fatigue, inaptitude à l’effort) et un retentissement social, professionnel et familial. La prise en charge nécessite donc des acteurs multiples et un patient partenaire de sa prise en charge.

La consultation de la douleur du CHL offre une équipe multidisciplinaire comprenant anesthésistes, neurochirurgien, neurologue, médecin rééducateur, psychiatre, psychologue, sophrologue, infirmières cliniciennes et assistante sociale.

L’environnement de l’hôpital et les collaborations avec les autres services cliniques permettent l’accès à des examens spécifiques (comme les testing de résistance à l’effort pratiqués par le service de médecine du sport), et à des techniques de traitements spécifiques (actes de radiologie interventionnelle, implantation de neurostimulateurs, de pompes à morphine avec les services de neuro-radiologie et de neurochirurgie), programmes de rééducation spécifiques, de réentraînement global et de prise en charge des lombalgies.

Grâce a une convention avec le Ministère de la Santé, le CHL a pu élargir son offre de soins en 2015. Un Plan National Douleur, inclus dans le Plan Cancer, est actuellement en élaboration.

Votre blessure exige un traitement par plâtre, cette contention plâtrée a pour but d’immobiliser un membre fracturé (bras ou jambe) en attendant sa consolidation - en principe 6 semaines.

Un plâtre ou une attelle plâtrée est généralement posé(e) sur avis médical, pour obtenir une immobilisation d'une fracture ou d'une entorse grave.

On fait la différence entre:

Si vous avez un plâtre ou une attelle de la jambe, il y a un traitement d'injection d'héparine sous cutanée à suivre, pour éviter des thromboses veineuses profondes.

Tous les plâtres commencent par un jersey, suivi de bandes synthétiques de ouate et enfin du plâtre ou d’une languette de fibre de verre ou plâtre de paris.

À la pose du plâtre, le plâtre devient chaud. C’est normal, c'est la réaction chimique avec l’eau.

Le plâtre synthétique sèche dans les 10 minutes qui suivent. Le plâtre de paris a besoin de 24h jusqu’à ce qu’il soit complètement sec.

Si vous présentez un de ces problèmes mentionnés, veuillez contacter votre médecin ou la salle de plâtre

L'ablation du plâtre de manière fendue ou circulaire se fait sur avis médical.

La scie utilisée est une scie spéciale à plâtre, qui ne peut pas couper la peau.

En coupant le plâtre, la scie pénètre le plâtre avec douceur. Cela fait du bruit. Après avoir coupé le plâtre, celui-ci est ouvert avec un écarteur pour pouvoir couper le rembourrage et le jersey.

Normalement après 6 semaines, votre fracture est guérie, et il n’y a pas besoin d’en poser un nouveau, sauf sur indication de votre médecin.

N'hésitez pas à appeler notre service pour toute question ou informations supplémentaires au: +352 4411-2130 (de 9h30-17h00)

Une thrombose veineuse profonde (TVP) est provoquée par un caillot sanguin indésirable, qui obstrue une veine profonde d’un membre, généralement dans un mollet ou une cuisse, mais parfois aussi un bras.

La complication la plus importante, chez un patient avec aucun traitement, est l'embolie pulmonaire. Le caillot sanguin circule dans le sang, et bouche une ramification artérielle du poumon.

Le plus souvent le médecin vous prescrit un traitement, s’il existe un risque de thrombose. Il s’agit d’un médicament appelé «Héparines de bas poids moléculaire».

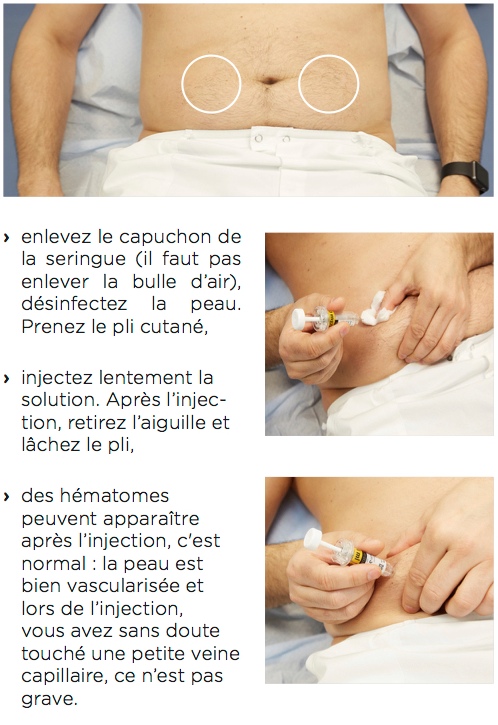

La dose et la fréquence d’injection sont prescrite par le médecin et sont liées à votre poids et aux risques. L’injection se fait en sous-cutané (dans la graisse) soit dans le ventre ou dans la cuisse.

L’injection doit se faire en sous-cutané, à distance du nombril, 1x par jour, environ à la même heure :

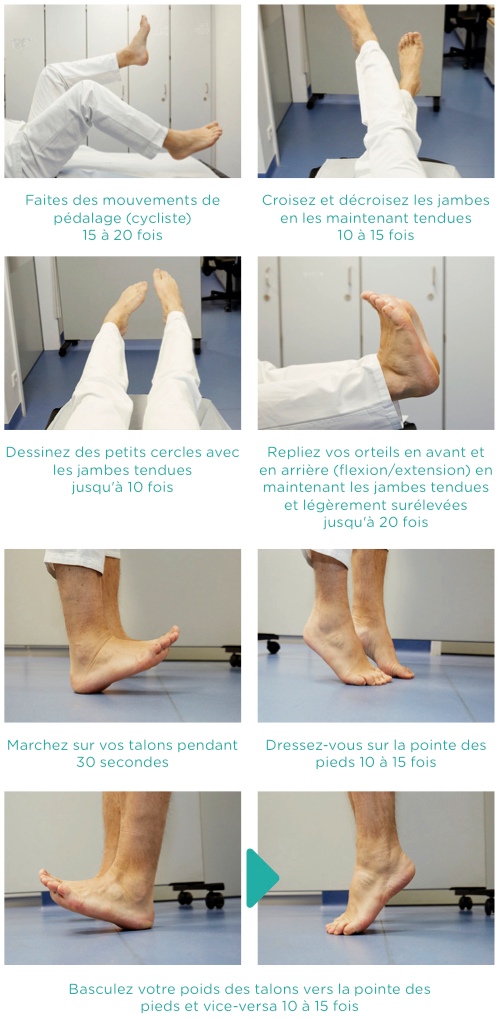

Le traitement médicamenteux peut également être accompagné par des diverses mesures supplémentaires :

Votre enfant a subi un choc à la tête. L’examen médical et les contrôles réalisés pendant la période d’observation aux urgences ont montré une évolution favorable.

Ainsi, votre enfant peut rentrer à la maison. Toutefois, le risque de complication tardive, même s’il est rare, ne peut-être exclu totalement.

Donc une surveillance est nécessaire pendant un minimum de 24 à 48 heures. Celle-ci peut-être effectuée à domicile.

Si votre enfant a mal à la tête, donnez-lui du Paracetamol (Enelfa®, Perdolan®, Dafalgan®, Doliprane®)

Mes parents peuvent toujours téléphoner à la Kannerklinik au :

(+352) 4411-6148 (entre 8h-12h et 13h-17h)

(+352) 4411-1 (17h-18h)

Réf. : Flyer Je viens d'avoir un plâtre KK Juillet 2024

La tuberculose est une infection bactérienne due au bacille de Koch (BK), l’homme est le réservoir du germe.

La contamination se fait par voie aérienne. Un malade tuberculeux transmet les BK en toussant, crachant, éternuant, ou simplement en parlant. Les BK restent présents dans l’air pendant plusieurs heures.Le risque est d’autant plus grand que la concentration en BK est élevée.

Les facteurs de risque de la maladie sont: alcoolisme, diabète, dénutrition, déficit immunitaire (HIV, cancers). La maladie survient tout particulièrement dans les milieux sociaux défavorisés (SDF, toxicomanes, détenus) et dans les foyers (vie en communauté, promiscuité). Elle est plus fréquente parmi des immigrants venant de pays à haute prévalence.

La prévention de la tuberculose repose sur la vaccination par le BCG dont l’efficacité n’est pas prouvée sauf chez la forme méningée du nouveau-né. Le BCG ne fait plus partie des vaccinations recommandées dans nos pays.

La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire.

La tuberculose est en recrudescence depuis une quinzaine d’année. Un tiers de la population mondiale est infecté par le BK mais seul 5 à 10% des individus développent une maladie symptomatique. En effet la primo-infection tuberculeuse est asymptomatique dans 95% des cas et seul quelques sujets après un délai d’incubation plus ou moins long (1 à 3 mois, voire 2 ans) développent la maladie.

Des réactions tardives peuvent survenir après quelques années, liées à l’âge ou à une autre cause d’affaiblissement.

La plupart des cas se situent dans les zones peuplées d’Asie (Bengladesh, Indonésie, Indochine). On note une recrudescence dans les pays de l’Europe de l’Est. La croissance reste forte en Afrique avec une proportion importante de séropositivité HIV.

La primo-infection :

l’incubation est lente (entre 1 et 3 mois) et dans la majorité des cas, le sujet infecté ne présente pas de symptômes.

La tuberculose maladie :

elle correspond à la dissémination de l’infection localement ou bien par voie sanguine et survient à l’occasion d’un élément déclenchant, à partir du foyer de primo-infection, environ 3 à 6 mois après.

Les symptômes généraux :

Les symptômes spécifiques :

Il repose sur:

Une IDR est positive si l’induration est supérieure à 5mm chez le patient immunodéprimé et 9 mm chez la personne en bonne santé.

Une IDR positive signifie que le sujet a été en contact avec des BK virulents ou des bacilles non pathogènes du vaccin BCG mais ne signifie pas nécessairement que le sujet présente la maladie. La lecture de l’IDR est un acte médical.

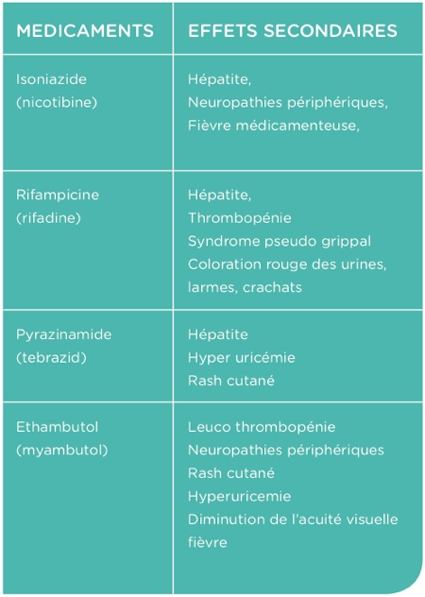

Le traitement curatif repose sur une association de 4 antibiotiques :

Les médicaments sont pris le matin à jeun en une seule prise sauf pour le Tébrazid qui se prend au moment des repas.

Le traitement dure au moins six mois. Selon les cas, au bout de 2 mois on réduit à une bithérapie (nicotibine, rifadine).

La compliance au traitement est fondamentale pour prévenir l’apparition de tuberculose à bacilles résistants.

Le paludisme (du latin paludis : marais) aussi appelé la malaria (de l’italien malaria : mauvais air) est une parasitose due au Plasmodium.

Il existe 4 formes de paludisme liées à des parasites différents:

La maladie est transmise aux humains par la piqûre d’un moustique infecté, l’anophèle femelle. Ce moustique pique surtout pendant la soirée et la nuit.

Le paludisme nécessite 3 acteurs :

Le cycle de la malaria :

Les premiers signes sont semblables à ceux de la grippe :

Puis apparition de cycles typiques «l’accès palustre» :

Ces accès se répètent tous les 2 jours (= fièvre tierce) ou tous les 3 jours (= fièvre quarte) selon l’espèce de Plasmodium responsable.

En cas d’absence de traitement, il peut survenir une complication grave «l’accès pernicieux» qui est une urgence avec un pronostic vital :

La gravité de la maladie varie selon l’espèce de plasmodium en cause. Le plasmodium falciparum donne lieu à la maladie la plus aigue.

Le diagnostic est réalisable en urgence : mise en évidence du parasite dans le sang dans le frottis sanguin ou goutte épaisse (prise de sang : tube mauve EDTA 5ml).

La malaria fait partie des maladies les plus meurtrières dans le monde et touche chaque année entre 400 et 500 millions de personnes, la plupart se trouvent en Afrique.

C’est la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans en Afrique, les femmes enceintes dans les zones endémiques, sont aussi particulièrement touchées car le placenta constitue une cible ou les parasites peuvent s’accumuler. La maladie survient la plupart du temps dans les régions chaudes et humides, les régions tropicales et subtropicales de la planète.

Un retour en force de la maladie est à signaler en Europe, dû aux migrations des populations et à l’augmentation des voyages.

Il a été décrit des cas de paludisme des aéroports (moustiques transportés dans la soute à bagages d’un avion en provenance d’un pays tropical).

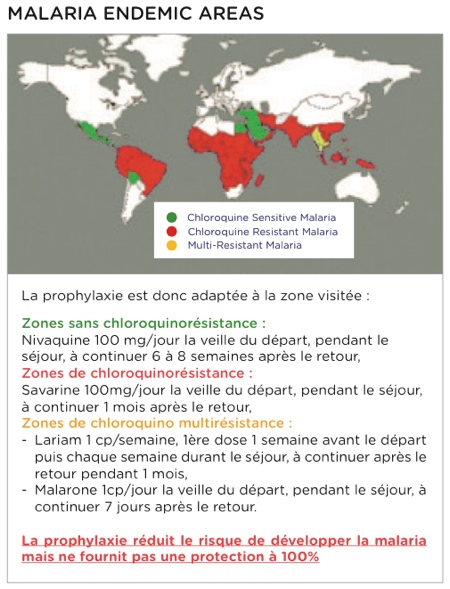

Deux mesures sont importantes dans la prophylaxie du paludisme :

Protection contre les moustiques :

Prophylaxie antipaludéenne :

Cette médication est prescrite par un médecin sécialiste en médecine des voyages et doit être prise avant le départ en zone à risque.

Un traitement approprié est prescrit selon plusieurs critères :

Dès le diagnostic confirmé, un traitement doit être institué en urgence.

Accès palustres simples :

Accès palustres pernicieux > transfert en réanimation :