Prise en charge du cancer du sein au CHL

Avec plus de 400 nouveaux cas diagnostiqués par an, le cancer du sein demeure de loin le plus fréquent des cancers féminins.

Dès 2003, une filière de prise en charge de cancer du sein (connue au CHL sous le nom de «Groupe Sein» / Clinique du sein du CHL) s’est élaborée de manière multidisciplinaire, regroupant gynécologues, radio sénologues, chirurgiens plasticiens et cancérologues; l’équipe s’est entourée depuis de nouvelles compétences médico-soignantes spécialisées en pathologie mammaire. De cette manière, une prise en charge holistique et complète des patientes peut être assurée dès le diagnostic de cancer.

Le dépistage radiologique dont les radiologues du CHL ont été les pionniers dans le pays, permet un diagnostic précoce, préclinique de la maladie, soit dans le cadre du Programme Mammographie (organisé à Luxembourg depuis 1992) soit dans un contexte de prise en charge plus personnalisée, en fonction du niveau de risque de la personne concernée.

Dès qu’il y a suspicion de tumeur (par exemple : un examen de dépistage douteux ou un signe clinique alarmant), une prise en charge rapide et cohérente est proposée, en accord avec le médecin gynécologue et/ou le médecin traitant de la patiente : examen d’imagerie approprié (échographie, mammographie, IRM seins….) et prélèvement du tissu suspect sous différentes formes afin de confirmer le diagnostic : microbiopsie sous contrôle échographique, macrobiopsie sur table dédiée (également appelée «prone-table», matériel national dont ne dispose que le CHL) ou biopsie chirurgicale.

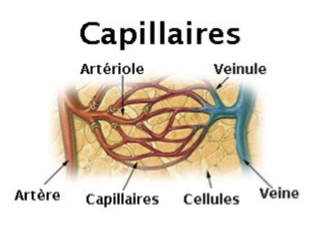

Une fois le diagnostic de cancer du sein confirmé, différents tests seront réalisés sur les cellules tumorales afin d’en définir le profil d’agressivité (les récepteurs aux hormones, certains signes de prolifération,…) et d’ établir l’extension de la tumeur, tant dans le sein que dans les ganglions sous les bras ou sous forme de métastases à distance ; on parle dans ce cas de bilan de généralisation, en ayant recours à différents examens : scanner du corps entier, scintigraphie osseuse, PET scanner,…

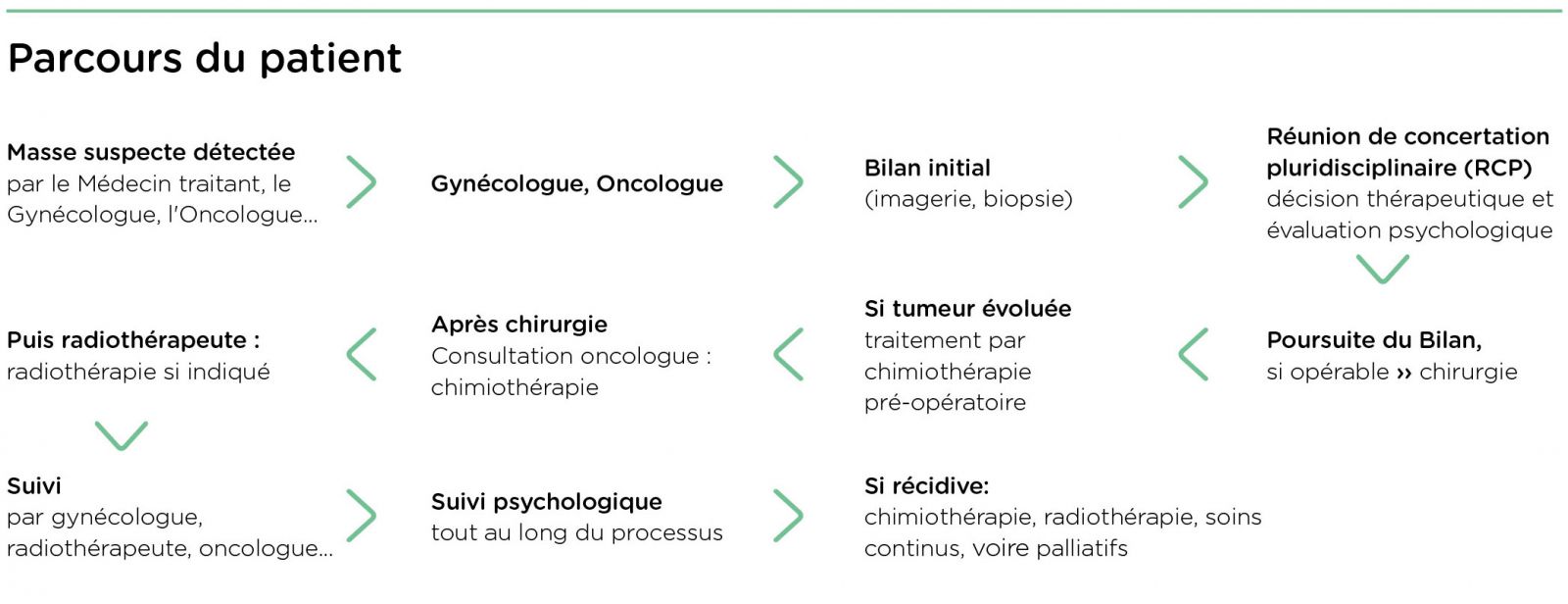

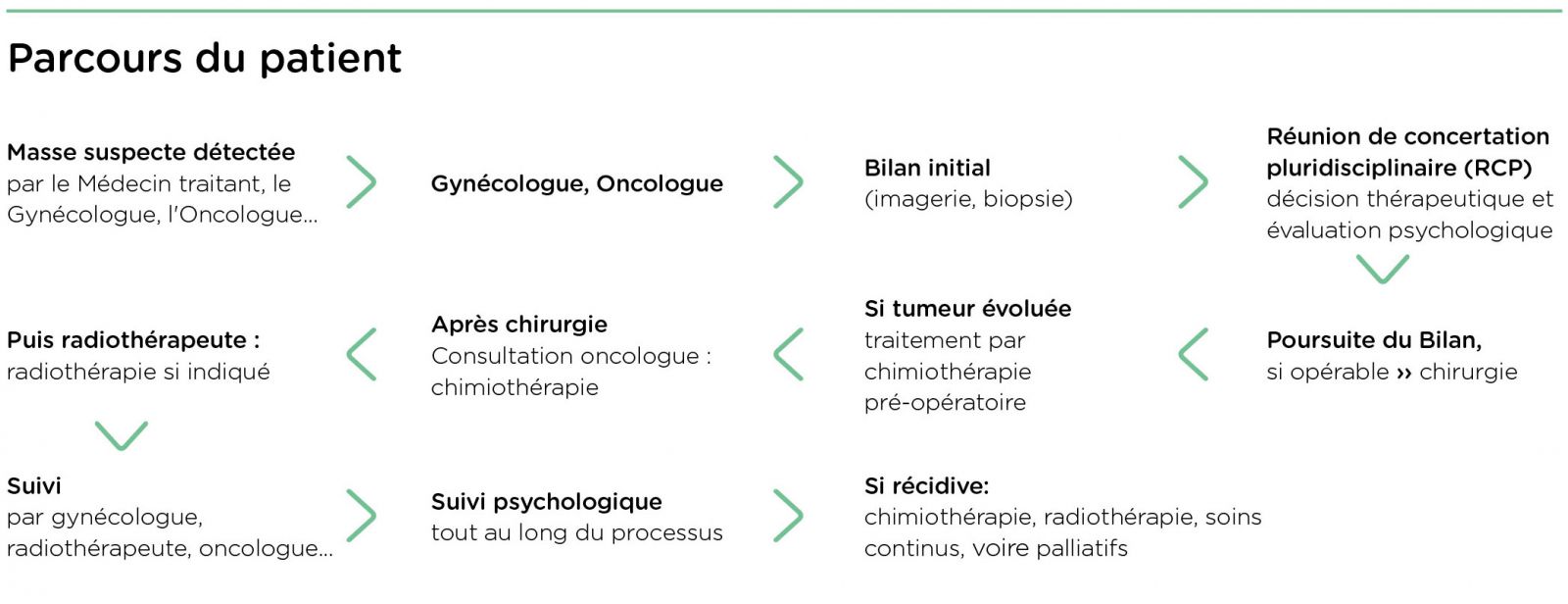

Avant l’opération, le cas de la patiente sera discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) pour définir sans délai la meilleure séquence de prise en charge : faut-il encore faire certains examens ? Peut-on envisager d’emblée une opération et si oui, laquelle ? Faut-il au contraire commencer par un traitement avant l’opération ? (Type de chimiothérapie d’induction ?), etc…

C’est à ce stade également (donc très tôt dans le parcours de la patiente) que différents soignants dédiés à la pathologie mammaire interviennent pour offrir à la patiente et à sa famille une prise en charge spécifique et personnalisée : « breast nurses », psychologues, assistantes sociales.

Après l’opération et en fonction de l’analyse définitive de la tumeur (ce qui se fait au Laboratoire National de Santé), les modalités d’un traitement complémentaire seront discutées en réunion multi disciplinaire et ensuite expliquées à la patiente, la plupart du temps par les médecins oncologues et la « breast nurse » : chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie ou traitement anti hormonal.

D’autres thèmes seront précocement abordés tels que celui de la préservation de la fertilité chez les patientes jeunes afin de pourvoir programmer une grossesse ultérieure en toute sécurité tout en veillant à entreprendre rapidement un traitement.

A ce stade également, des traitements supportifs seront proposés en parallèle afin d’offrir les meilleures chances de réhabilitation de la patiente : développement de l’activité physique (par exemple les Groupes sportifs spécialement dédiés au cancer du sein), acupuncture, réflexologie, hypnose.

Un important volet « information », spécifiquement dédié aux patientes atteintes porteuses d’un cancer du sein a été développé dès le début des activités du Groupe Sein : Livrets d'information, CHL, blog informatif « cancerdusein-CHL », ateliers de psycho-oncologie. Une prise en charge onco-génétique est également proposée aux patientes chez lesquelles une prédisposition familiale est soupçonnée (ces patientes et éventuellement leur famille sont susceptibles de bénéficier d’un suivi particulier).

Enfin, nous avons toujours souhaité interagir de la manière la plus efficace et consensuelle possible avec les associations de patientes : Europa Donna Luxembourg, Fondation Cancer, Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs Oncologiques.

Plusieurs études de recherche clinique et translationnelle centrées sur le cancer du sein sont actuellement en cours dans le service d’oncologie médicale.

Toutes les étapes de traitement et tous les stades de la maladie sont pris en charge dans le service d’oncologie médicale, y compris des malades en rechute métastatique qui ne représentent heureusement qu’une minorité des patientes atteintes de cancer du sein: ces dernières seront souvent porteuses d’une maladie chronique qu’il faudra suivre et traiter pendant de nombreuses années.